Mit der Gewinn- und Verlustrechnung stellen Unternehmen die Erträge und Aufwendungen dar und ermitteln den Erfolg des Unternehmens. Die GuV wird mit folgenden Schritten durchgeführt:

- Aufwände und Erträge auf den Erfolgskonten buchen

- Erfolgskonten abschließen

- Saldo bilden: Gewinn oder Verlust?

- Gewinn oder Verlust auf das Eigenkapital-Konto buchen

- Eigenkapital-Konto abschließen (Schlussbilanz)

Die Begriffe Aufwand und Ertrag

Die Gewinn- und Verlustrechnung dreht sich um erfolgswirksame Geschäftsfälle, wichtig sind in diesem Zusammenhang die Begriffe Aufwand und Ertrag. Aufwendungen entstehen durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder den Verbrauch von Gütern, auch Steuern und sonstige Abgaben zählen zu den Aufwendungen. Erträge entstehen durch den Verkauf von betrieblichen Leistungen, gemeint sind Umsatzerlöse.

Was sind Bestandskonten und Erfolgskonten?

Unternehmer buchen Geschäftsfälle mit Bestandsveränderungen auf die Bestandskonten. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Anschaffung eines Pkw oder die Bezahlung einer Rechnung handeln. Solch einen Geschäftsfall bezeichnet man als erfolgsneutral oder erfolgsunwirksam. Bestandskonten werden über die Bilanz abgeschlossen.

Geschäftsfälle ohne Auswirkungen auf den Bestand des Unternehmens gelten als erfolgswirksame Geschäftsfälle und werden auf Erfolgskonten gebucht. Beispiele für Erfolgskonten sind Provisionsaufwendungen, Zinserträge, Löhne und Umsatzerlöse. Hier werden die Geschäftsfälle aufgezeichnet, die den Erfolg des Unternehmens (Gewinn oder Verlust) beeinflussen. Aufwendungen landen auf Aufwandskonten, Erträge werden auf Ertragskonten verbucht.

Wichtig: Die Aufwendungen müssen im Soll des Aufwandskontos gebucht werden, die Erträge im Haben des Erfolgskontos. Der Abschluss erfolgt über die Gewinn- und Verlustrechnung.

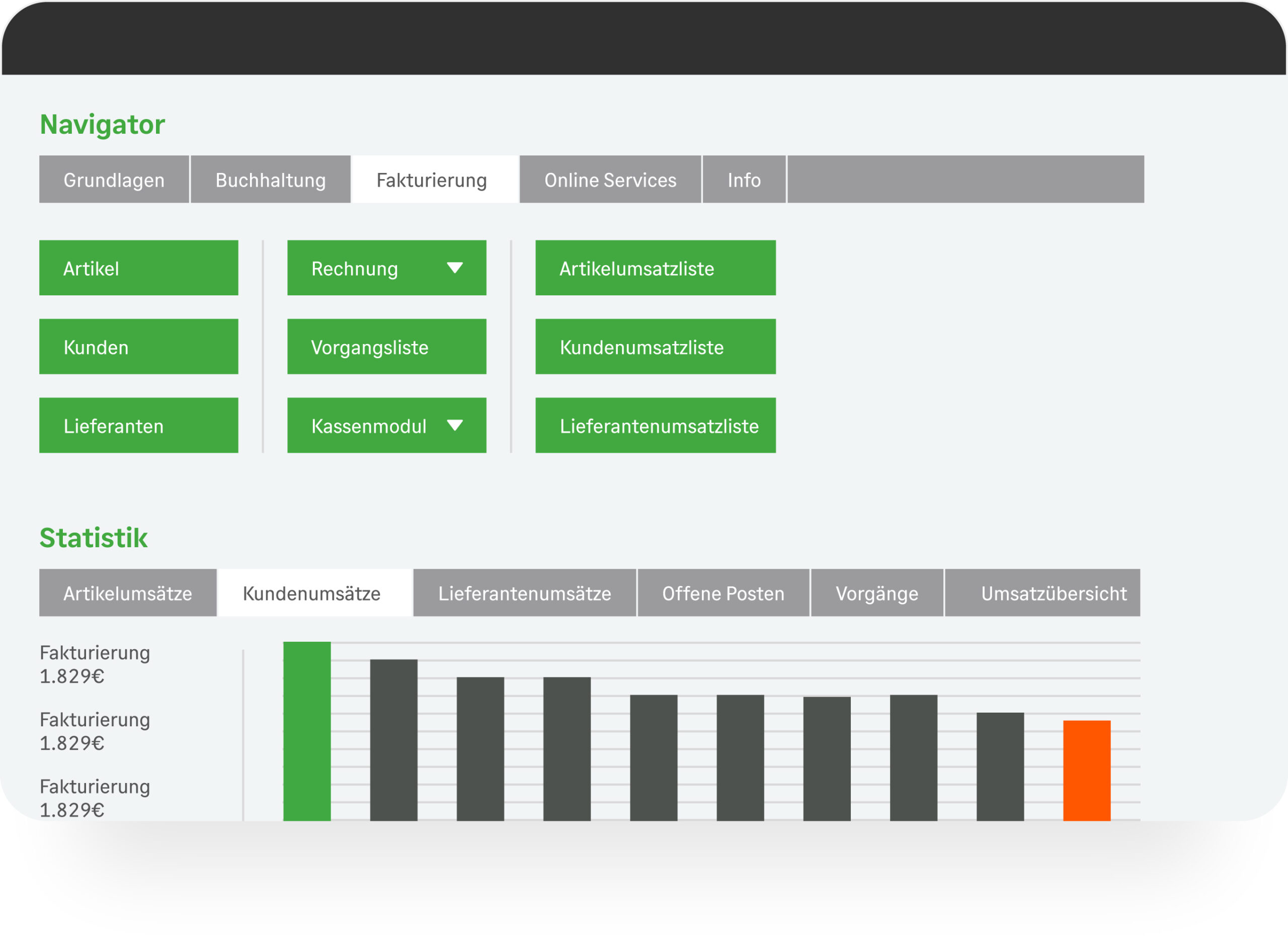

Tipp:

Gewinn- und Verlustrechnung ganz einfach mit Software von Sage erstellen. Jetzt kostenlos testen!

Erfolgskonten über das Gewinn- und Verlustkonto abschließen

Der Abschluss erfolgt über die Saldobildung von Aufwandskonten und Ertragskonten. Bei den Aufwandskonten werden die Geschäftsfälle nur im Soll gebucht und der Saldo entspricht der Summe der Soll-Seite. Die Summe wird auf die Haben-Seite übertragen, somit ist das Konto ausgeglichen.

Nun wird der Saldo von jedem dieser Konten in das GuV-Konto übertragen. Dazu bucht man den Saldo eines Aufwandskontos auf die Soll-Seite des GuV-Kontos und den Saldo eines Ertragskontos auf die Haben-Seite. Am Ende des Geschäftsjahres folgt der Abschluss.

Bei den Ertragskonten werden die Geschäftsfälle nur im Haben gebucht, die Summe entspricht dem Saldo der Haben-Seite. Die Summe wird auf die Soll-Seite übertragen, somit ist das Konto ausgeglichen.

GuV-Konto am Ende des Geschäftsjahres abschließen

Das GuV-Konto wird über das Eigenkapital-Konto abgeschlossen, es wird aus diesem Grund auch als Unterkonto des Eigenkapitalkontos bezeichnet. Dazu muss zuerst der Saldo gebildet werden.

Die Aufwendungen können höher als die Erträge sein, bezeichnet als Jahresfehlbetrag: Es ist ein Verlust entstanden. Das Eigenkapital-Konto ist ein Passivkonto, daher werden die Abgänge auf der Soll-Seite gebucht. Der Buchungssatz lautet: Eigenkapital an GuV-Konto.

Oder die Erträge sind höher als die Aufwendungen, bezeichnet als Jahresüberschuss. Wird ein Überschuss erwirtschaftet, wird der Gewinn auf die Haben-Seite des Eigenkapital-Kontos gebucht und das Eigenkapital wächst. Der Buchungssatz lautet „GuV-Konto an Eigenkapital“.